汗と涙の結晶じゃなくても、美しい。

私はというと、根性ナシなので「汗と涙の結晶」なんてものはつくれません。でも、プラスチックの結晶なら話は別。そこには、ちゃんと理屈があります。結晶ができるには、次の2つの条件がカギなんです。

① 分子構造のちがいで決まる

「熱可塑性プラスチック」と呼ばれる樹脂は、とかす・固めるを何度も繰り返せる素材。これは、長〜いひも状の分子が絡まり合って構造体をつくっているからです。この“ひもの構造”があるかどうかで、そもそも結晶ができるか/できないかが決まります。たとえば、よくあるポリプロピレン(PP)も、用途に応じて「結晶が多いタイプ」と「結晶が少ない(=非晶質)」ものを使い分けています。

- 結晶が多いタイプ:白っぽくなる(=不透明)

- 結晶が少ないタイプ:透明度が高い(=見た目が美しい)

つまり、結晶が少ないほうが透明でキレイに見えるわけです。

② 結晶が生まれる「きっかけ」をつくる

結晶化しやすい構造を持っているプラスチックでも、急に冷やすと結晶ができにくくなります。というのも、結晶は分子が“折りたたまれて”できる構造なので、急冷すると「折りたたむ時間」が足りなくなるのです。逆に、結晶を生みやすくする“きっかけ”=結晶核を与えてあげると、とてもスムーズに結晶ができます。

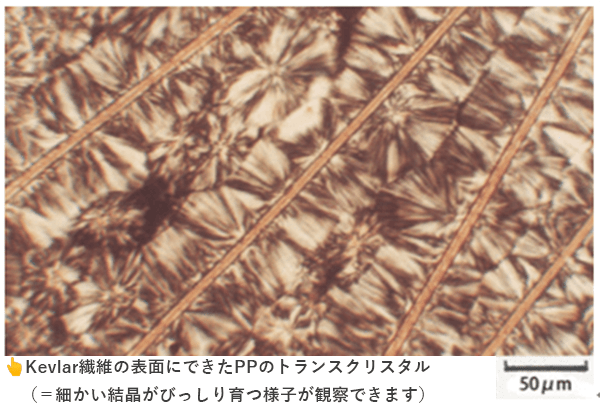

たとえば、鉱物系の添加剤「タルク」は、PPにとっての結晶核剤の代表格。また、強化繊維の表面でも結晶ができやすくなり、それを「トランスクリスタル効果」と呼んでいます。

美しい結晶をつくるには?

もちろん、分子構造的に結晶しない樹脂に、いくら“きっかけ”を与えても結晶はできません。結晶には、

メリット:耐薬品性アップ、剛性アップ

デメリット:熱収縮が大きく、表面が凸凹になりやすい

という特徴があります。そのため、

機能性部品 → 結晶が多い樹脂

見た目重視の部品(意匠部品など) → 結晶が少ない or ない(=非晶性樹脂)

というように、使い分けられることが多いんです。でも、だからといって「結晶のある樹脂は美しくなれないのか?」というと、そんなことはありません。たとえば、結晶化しやすい構造を持つ樹脂に結晶核剤を混ぜて、丁寧に冷やしてあげると、とても小さな結晶がびっしりと育ちます。このとき、結晶のサイズが光の波長以下(=300nm以下)になると、見た目が透明に見えるんです。つまり、“美しく見える結晶”ができるというわけ。

✅手間をかければ、プラスチックは美しくなれる。

汗と涙の結晶ではなくても、分子構造とちょっとした工夫で美しい結晶は生まれるんですね。