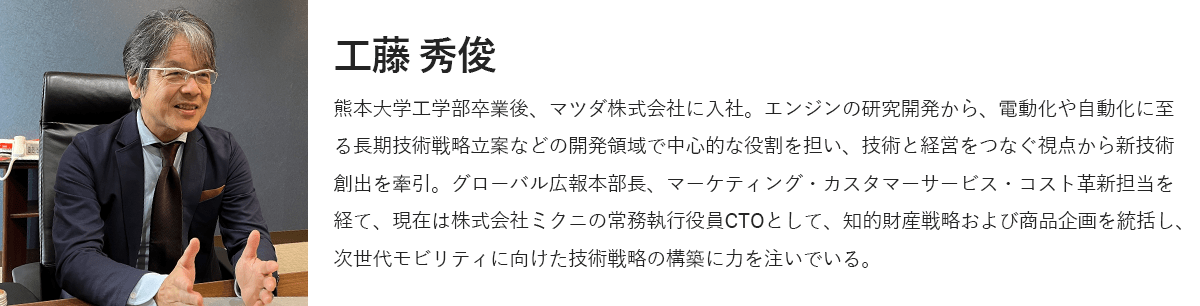

白縁メガネの奥に穏やかなまなざし。マツダで数々の開発を手がけ、現在はミクニのCTOとしてモビリティのこれからを描く工藤秀俊氏。経歴から想像する“ストイックなエンジニア像”とは違い語り口は驚くほどやわらかい。研究開発に加えて、バリューチェーンにおける様々な領域の経験をもとに、共創を通じて育む“技術と人の本質”とは―ミクニが描く未来、そして次世代のエンジニアへ託す思いを伺いました。

時代を見てきた技術者として、変化の波に立ち続ける理由

スターライト(以下、ス):自動車業界は、ここ10年で大きく変わりましたね。電動化や知能化、カーボンニュートラルの波が押し寄せています。

ス:その中で長年、工藤さんは現場の技術を見つめてこられた。変化をどう受け止めていますか?

工:私たちエンジニアは、その変化の中で次の答えを探す存在。不確実な世界で、予測なんてできない。そういう前提に立って、私は4つの視点が重要だと伝えています。それは、①理想を掲げる、②自ら予測する、③システム視点、④エンドユーザー視点。これがあれば、どんな時代にも、そして研究開発以外のどの領域にも、対応できると考えています。

ス:いまの現場は、変化のスピードが速すぎて、“考える時間”を確保するのも難しいと感じます。だからこそ、理想やエンドユーザー視点といった「原点に立ち戻る考え方」が必要なんですね。

工:そう。結局、技術の価値はその先の人のためにある。社会や暮らしの中で活きてこそ、本当の意味を持つんです。企業も、社会も、そこに立ち戻る必要があります。「産学官」という言葉がありますが、この3つのコミュニティのうち、唯一“利益を生み出せる”のは産=企業なんです。企業が頑張らないと、経済も雇用も回らない。だからこそ、技術者一人ひとりが“自分が未来をつくっている”という誇りを持ってほしいんです。

技術を磨くとは、“未来を信じる力”を磨くこと

ス:CTOとして、今後の事業や技術戦略を考えるうえで、大切にしていることは何でしょうか。

工:企業の強みを活かして変化に素早く対応する、数に頼らず収益性を確保する、得意分野を活かして稼ぐ、従業員の働く意欲を高める、そして地球や社会の持続可能性に貢献する。これがミクニの「VISION2033」です。ここに向かうべきことは納得するのですが、「どう実現すればいいか」と悩む人は多い。だから私たちは、“ありたい姿”に向けたロードマップを1年半かけてつくってきました。

ス:多くの企業やエンジニアが直面しているテーマですね。「理想はあるけれど、どう実現するか」が一番の難しさだと感じます。

工:そう思います。新しいことを始めるときに大切なのは、全てをスクラッチビルドで作ろうとしないこと。実は、「必要な技術はすでに社内にある」んです。自らが保有する技術や強みを整理して組み合わせ、足りないところを社内外で補っていけば、過去の歴史やブランドを大切にした上で、その延長線上にある会社の明るい未来は描ける。もしそれがなかったら、私はとっくに逃げていたかもしれません(笑)

ス:足るを知る者は富み、強めて行う者は志有り。という老子の言葉が頭に浮かびました。足りないから挑むというより、「あるものを信じて磨く」姿勢が大切なんですね。

工:そうです。だから私は“技術で儲ける”というスローガンを掲げています。少し挑発的に聞こえるかもしれませんが、意味はシンプルです。技術を価値に変え、その価値を対価に変える─それができるのは、私たちエンジニアしかいない。「技術→価値(VALUE)→儲け」この循環を生み出す、これがこれからの技術者に期待したいことです。

ス:技術をお金に変える、というと少し硬い表現ですが、工藤さんの話を聞いていると「信頼を、社会に還元できる価値へと変えていく」という意味に近い気がします。

工:まさに。技術というのは、人が人を信じることからしか生まれません。未来を信じて動く、仲間を信じて試す、技術を信じて磨く。私がエンジニアたちに伝えたいのは、“信じて動く力”なんです。

人を信じて任せるということ

ス:では、その“信じる力”をどうやって育てていくか─人づくりの視点で教えてください。

工:人って、よかれと思って管理したがるんですよ。「放っておくと怠ける」と考えるから、細かく管理する。でも実は、“任せた方が育つ”んです。方向性さえ示せば、責任を持ってやるのが人間なんですよ。私が意識しているのは、「この枠の中であれば何をやってもいい」というマネジメント。やり方は信じて任せる。そうすると、自分で考えて動く人が育つんです。

ス:それは、子育てにも通じるような気がします。

工:いいですね。まさにそうかもしれません。

志が重なるとき、技術は動き出す

ス:「信じて任せる」というお話の延長線上に、共創の考え方がある気がします。

工:まさにその通りです。共創というのは、単に“協業”することではなく、お互いの強みや考え方を信じ合いながら、未来のビジョンを共有することなんです。

ス:ジャパンモビリティショー2025で発表される「MsMV(ミクニスマートマルチバルブ)」も、その象徴といえますか?

工:そうですね。MsMVは、電動化が進むモビリティ社会を、熱マネジメントでどう“まもり・つくり・ひらく”かを考えたシステムです。モビリティの熱を“制御”するだけではなく、“活かす”という発想から始まりました。

スターライトとの共創では、まさにその発想を形にする過程を一緒に歩みました。素材に強いスターライトと、熱や流体の制御に強いミクニ。得意分野は違っても、「より良い社会をつくりたい」という思いは同じなんです。それぞれの技術が交わる瞬間、まるで化学反応のように新しい可能性が生まれる。

ス:“分業”ではなく“共鳴”ですね…!

工:そう、志が重なるとき、技術は動き出すんです。会議室で理念を語るより、現場でモノを前に「ここをどうしようか」と議論している瞬間。そこにこそ、本当の共創があります。技術は“人と人の間”がつくるんです。材料、設計、制御、試験─すべての要素は人のつながりの中で初めて活きる。それをどう繋げるかが、CTOとして一番意識している部分です。

ス:つまり、“関係性を設計する力”も求められているということですね。

工:そう思います。いくら個々が優れた技術を持っていても、それが繋がらなければ新しい価値にはならない。ミクニの中にも優れた製品や技術はたくさんあります。でも、それぞれがバラバラに動いていたら前に進まない。エンジニア一人ひとりが「どう繋げばいいか」を考え、社内外の機能を繋げていけば、必ず新しい技術は生まれるんです。

ス:まさに、共創の原点ですね。人と技術の“間”にある信頼を、どう積み重ねるか。

工:はい。技術も組織も、人が信じ合うところからしか成長しない。私はそれを、スターライトとの共創を通じて改めて感じました。だからこそ、“信じて任せる”というマネジメントと、“信頼して共に創る”という共創は、同じ根っこを持っているんだと思います。

変化を恐れず、自分の“理想”を描け

ス:ここまでのお話を聞いていると、技術も組織も、根底にあるのは「信じる力」だと感じます。最後に、次の時代を担うエンジニアへメッセージをお願いします。

工:時代はどんどん変わっています。けれど、どんなにAIが進化しても、人が持つ“理想を描く力”だけは代替できません。だから私は、若い人たちに「変化や失敗を恐れないで」と伝えたいんです。

完璧を目指す必要はありません。不確実な世界の中で、すべてを予測することなんてできない。それでも理想を掲げ、自分の力で未来を描くことができる。その“描く力”こそが、技術を動かし、社会を動かすんです。

技術者の本質は、ものをつくることじゃなく、理想を描いて、そこに向かって挑戦を続けること。その理想があるからこそ、迷ったときも立ち戻れる。技術は、結局“人の思い”でしか動かない。だからこそ、未来は誰かが決めるものではなく、自分たちの手で描いていってほしいと思います。

🔗関連リンク